ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК КРАСНОАРМЕЕЦ, ЧЕКИСТ И ПАНЦИРНЫЙ ДЕМОН ЯПОНИЮ ИЗУЧАЛИ

Александр Куланов

В 1934 году по страницам журнала «Знамя», ставшего официальным рупором свежесотворённого Союза советских писателей, прокатилось эхо спора двух начинающих литераторов, «выступивших на тему Японии». Роль рефери в заочном поединке между ними вызвался исполнить писатель и критик Виктор Шкловский, автор ушедшего в народ выражения «по гамбургскому счёту» (бескомпромиссно, всерьёз, по справедливости). Противниками же оказались Лев Рубинштейн, только что вступивший в Союз писателей (по рекомендации в том числе самого Шкловского), и Роман Ким, которому до обретения заветной красной книжечки оставалось ещё 13 невероятно тяжёлых лет. Впрочем, у последнего в то время имелась другая красная книжечка, не хуже, чем у Шкловского и Рубинштейна, но обо всём по порядку.

Шкловский

Виктор Борисович Шкловский, выступивший в «Знамени» с большой нравоучительной статьёй под названием «Что мы знаем о Японии»[1], сегодня известен либо благодаря всё тому же «гамбургскому счёту», либо тому (может быть, даже более), что стал прототипом одного из героев булгаковской «Белой гвардии». Амбициозный, но старомодный Михаил Афанасьевич не любил дерзкого, авантюристичного по натуре, однако быстро научившегося осторожности Виктора Борисовича. К тому же, как говорят, они были соперниками в делах сердечных, и в результате Шкловский стал Шполянским — одним из важных, но «тёмных» персонажей «Белой гвардии», прапорщиком автопанцирного дивизиона (то есть подразделения броневиков) с лицом, вымазанным машинным маслом и с демоническими бакенбардами: «Он молод, однако ж мерзости в нём, как в тысячелетнем дьяволе. Жён он склоняет на разврат, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним».

Виктор Борисович Шкловский, выступивший в «Знамени» с большой нравоучительной статьёй под названием «Что мы знаем о Японии»[1], сегодня известен либо благодаря всё тому же «гамбургскому счёту», либо тому (может быть, даже более), что стал прототипом одного из героев булгаковской «Белой гвардии». Амбициозный, но старомодный Михаил Афанасьевич не любил дерзкого, авантюристичного по натуре, однако быстро научившегося осторожности Виктора Борисовича. К тому же, как говорят, они были соперниками в делах сердечных, и в результате Шкловский стал Шполянским — одним из важных, но «тёмных» персонажей «Белой гвардии», прапорщиком автопанцирного дивизиона (то есть подразделения броневиков) с лицом, вымазанным машинным маслом и с демоническими бакенбардами: «Он молод, однако ж мерзости в нём, как в тысячелетнем дьяволе. Жён он склоняет на разврат, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним».

Реальный Шкловский воевал в мировую, был ранен в живот и получил Георгиевский крест из рук генерала Лавра Корнилова. Участвовал в Февральской революции и Гражданской войне, будучи убеждённым эсером и противником большевиков. Скрывался от последних в психиатрической больнице, работая над теорией прозы (возможно, в те времена там было самое подходящее для этого место в стране). Виктор Борисович вообще всегда, несмотря ни на какие мировые перипетии, много занимался теорией литературы, писал. Ещё в 1916 году он стал одним из создателей ОПОЯЗа — Общества изучения поэтического языка, дружил с футуристами, был близок с Владимиром Маяковским, пытался эмигрировать (брата, тоже эсера, расстреляли в 1918-м), однако так и не нашёл себе места среди «бывших». Вернулся в, как тогда говорили, Совдепию, в 1923-м и за следующие десять лет превратился в заметную и авторитетную фигуру советской литературной критики, вовремя покаявшись в недостаточном внимании к марксистским установкам по линии литературоведения. Поездка с группой других советских мастеров культуры на строительство Беломорско-Балтийского канала упрочила положение Шкловского в высоких писательских кругах, хотя сам он, навестивший во время чекистского круиза сидевшего в лагере другого своего брата-эсперантиста, чувствовал себя «живым соболем в меховой лавке»[2].

Соболя в этом афоризме Шкловского часто подменяют лисой, при этом Виктор Борисович цену себе знал, писательский мех выбирал статусный, подороже. В разборе японоведческих познаний молодых писателей он выступал как признанный мэтр, но, кажется, не всегда чувствовал себя достаточно уютно для этого, возможно, потому что был ненамного старше их по возрасту (Кима лет на 5–7, Рубинштейна — на 12). Порой Шкловский даже пытается, несколько неуклюже, сгладить менторский тон дружеским подбадриванием соперников, особенно Романа Кима, который явно «проигрывал» (с точки зрения автора разбора) в заочной дуэли.

С этим человеком Виктор Борисович был знаком как минимум с весны 1929 года, когда писал Юрию Тынянову: «Просится в ОПОЯЗ один кореец, «опоязовец» Ким. Ты его мог знать по примечаниям, им сделанным к Пильняку. Под названием «Ноги к змее»…»[3].

По состоянию на 1934 год в списке публикаций «одного корейца» значились не только примечания к книге Бориса Пильняка «Корни японского солнца», о которых писал Тынянову Шкловский, но и вполне самостоятельное исследование современной японской литературы «Три дома напротив, соседних два», не считая многочисленных переводов, публиковавшихся в том числе и в «Знамени». Однако разбор творчества Кима начинается не с «Корней…».

В 1933-м вышел русский перевод книги Фредерика Льюиса Эллена «Только вчера», и чуткий до мелочей Виктор Борисович счёл эту книгу образцовым примером того, как особое внимание к «второстепенным признакам» помогает автору раскрыть любую заявленную тему. Даже если автор в теме и не разбирается вовсе. Примером такого добросовестного — по Шкловскому — отношения к деталям Виктор Борисович называет творчество своего попутчика по «канальному туру», молодого литератора Григория Гаузнера (умершего от туберкулёза незадолго до выхода статьи). Побывавший в 1927 году в Токио «Григорий Гаузнер… написал рассказ «Гаузнер у японцев». Он пережил этот японский дух, ходил по гибким полам, восхищался тем, что в японской фразе глагол на конце, восхищался всеми теми второстепенностями, которые заменяют для иностранцев или для собственного обывателя знание страны.

Потом Гаузнер рассердился и узнал, что самое простое понимание страны, то понимание, которое ему давал корреспондентский билет «Нашей газеты», выше этого знания японского духа. Тогда он разбил какую-то фарфоровую вещь о потолок, потому что полы в Японии слишком мягкие…».

Дав пример гаузнерского вскрытия сути вещей о твёрдый японский потолок, Шкловский, никогда в Японии не бывавший и тамошних потолков не видавший, переходит непосредственно к критике Кима. «Соболь» сразу совершает обманное движение пушистым риторическим хвостом, обращая внимание читателей на то, что если Борис Пильняк не только написал «Корни японского солнца», но затем и «разоблачил» их, покаявшись в «Антикорнях» в своём недостаточно пролетарском отношении к японским реалиям, то Роман Ким ничего такого не сделал. Он лишь выступил комментатором к первым, уже разоблачённым откровениям Пильняка. Надо заметить, что комментарии эти (глоссы) необычные: они настолько важны и обширны, что получили своё название — «Ноги к змее», вынесенное вместе с фамилией Пильняка на обложку книги на равных правах с именем автора и заголовком основного текста.

Сам Ким при этом держался акцентированно скромно, разъясняя, что «ноги к змее» в соответствии с древней дальневосточной мудростью — «это то, что не нужно, в чём нет необходимости». Шкловский точно подбирает аналог в русскоязычной мудрости — «пятое колесо» — и акцентирует: глоссы Кима — «превосходные примечания». Но чем же они хороши? Деталями, считает Шкловский. Он легко соглашается с утверждением Кима о ненужности глосс, именно потому что это всего лишь детали, лишённые классового подтекста по вине недостаточно патриотичного автора: «Здесь есть великолепные второстепенности об японской стыдливости, о культе лисицы, китайских иероглифах, дороге цветов, Пильняке, землетрясениях — и в конце совет: взять две дельные методологически выдержанные книги «Япония» проф. О. Плетнера и «Япония в прошлом и настоящем» доцента К.А. Харнского. Всякий, кто честно прочтёт эти книги, может со спокойной совестью выступить на следующий день в Политехническом музее на Лубянке с публичной лекцией на тему: «Судьбы японского капитализма, или Куда идёт Япония». Успех гарантируем».

Последний совет неожиданно сильно задевает Шкловского, и он упрекает Кима в том, что в примечаниях тот пишет… примечания: «Ким очень талантливый человек, он превосходно рассказывает, много знает, много видит, но у него ещё нет змеи, к которой бы стоило пририсовать ноги, ноги у него ходят отдельно. Знание об Японии нужно получать где-то отдельно. У Плетнера. Ким не умеет делать подробности ключом к познанию целого».

Впрочем, даже когда Ким спустя годы берётся за самостоятельное произведение, у него всё равно не получается с помощью второстепенных деталей «вскрыть» суть предмета. Шкловский не пытается объяснить, что он при этом понимает под этой самой сутью. Он лишь констатирует, что Ким «написал занимательную (курсив мой. — А.К.) книгу «Три дома напротив, соседних два». В этой книге много подробностей, много знаний», и обращается к автору, предлагая ему родить чудовище: «…разрешите мне, товарищ Ким, написать здесь несколько слов и пририсовать к змее такие ноги, чтобы она могла на них бегать».

Хитрый «соболь» замечает, что «Япония у Кима рассказана очень интересно», и приводит массу отсылок к столь любимым им, Шкловским, деталям в исследовании Кимом современной ему японской, если так можно выразиться, элитарной литературы, но, удивляется Шкловский (искренне ли — вопрос!), «система вскрытия у вас не достигает высоты системы Эллена. У вас непонятно, почему эти книги читаются. Другие литературы — рассказы пролетарских писателей и японская массовая шовинистическая литература — даны без второстепенных показателей, и ваша книга не вскрывает сегодняшней Японии».

Конфуций не говорил о четырёх вещах: о чудесах, силе, беспорядках и духах. Роман Ким много о чём писал в своей жизни, хотя в книге «Три дома напротив, соседних два» он не ставил своей целью специальный разбор пролетарской литературы и литературы милитаристской направленности, посвятив этим темам другие свои произведения (одновременно в журнале «Залп» вышла его большая статья под заглавием «Военно-шовинистическая пропаганда в японской литературе и задачи советских оборонных писателей»). В прошлом демонический георгиевский кавалер, а ныне осмотрительный член Союза советских писателей либо не знает об этом, либо (и в это верится больше) настойчиво старается уберечь себя от упрёков в возможных симпатиях к недостаточно, по его мнению, патриотичному автору: «…у вас две Японии рядом с разными методами вскрытия — и дух Японии «Бусидо», и культ лисиц существуют нераскрытыми, вещи поставлены рядом, но старые фальсификаторы народного духа всё ещё оказываются победителями в вашей книге».

Наконец, Виктор Шкловский объясняет причину своего неприятия сочинений Кима: «Мне давно хочется вмешаться в спор между Кимом и Львом Рубинштейном по поводу «Тропы самураев»…»

Рубинштейн

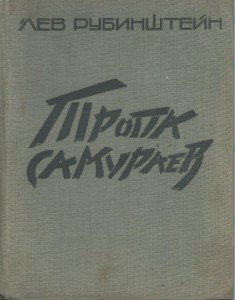

В отличие от жизненного пути Виктора Борисовича Шкловского биография Льва Владимировича (Вольфовича) Рубинштейна не отличается героическими или авантюрными всплесками, что отчасти объясняется возрастом Рубинштейна. В 1928 году, когда он окончил исторический факультет Московского государственного университета, где изучал историю Дальнего Востока, ему исполнилось всего 23 года. Позже он работал в ленинградском отделении Академии наук, откуда в 1930 году был неожиданно мобилизован в армию и некоторое время служил в штабе Особой Краснознамённой Дальневосточной армии, написал несколько идеологически выдержанных вещей в стиле пролетарского шинуазри, после чего стал с помощью Шкловского членом Союза писателей. По какой причине маститый критик так симпатизировал молодому историку, не вполне понятно. Книги Рубинштейна (до 1934 года сплошь о Дальнем Востоке) теперь все до единой по достоинству забыты. Предметом же спора с Кимом (детали дискуссии сегодня, увы, неизвестны), арбитром которого выступил Шкловский, стала самая свежая — «Тропа самураев».

В отличие от жизненного пути Виктора Борисовича Шкловского биография Льва Владимировича (Вольфовича) Рубинштейна не отличается героическими или авантюрными всплесками, что отчасти объясняется возрастом Рубинштейна. В 1928 году, когда он окончил исторический факультет Московского государственного университета, где изучал историю Дальнего Востока, ему исполнилось всего 23 года. Позже он работал в ленинградском отделении Академии наук, откуда в 1930 году был неожиданно мобилизован в армию и некоторое время служил в штабе Особой Краснознамённой Дальневосточной армии, написал несколько идеологически выдержанных вещей в стиле пролетарского шинуазри, после чего стал с помощью Шкловского членом Союза писателей. По какой причине маститый критик так симпатизировал молодому историку, не вполне понятно. Книги Рубинштейна (до 1934 года сплошь о Дальнем Востоке) теперь все до единой по достоинству забыты. Предметом же спора с Кимом (детали дискуссии сегодня, увы, неизвестны), арбитром которого выступил Шкловский, стала самая свежая — «Тропа самураев».

Из авторского предисловия к этому странному произведению можно почерпнуть несколько интересных деталей: первая редакция повести (с ошибками «в ряде бытовых деталей») была опубликована в том же журнале «Знамя», что и последовавшая статья Шкловского. Тот же Шкловский критиковал журнальный вариант, за что в предисловии к отдельному изданию Рубинштейн выражает ему особую благодарность (а также «тт. Вишневскому, Никонову и Радеку»). Справиться же с ликвидацией «бытовых» ошибок автору помогли некие японисты, из которых персонально он поминает одного — «т. Асика».

Асик — псевдоним военного разведчика Михаила Кирилловича Покладока, сотрудника и некоторое время начальника японского отделения разведки Штаба РККА, внёсшего большой личный вклад в создание атмосферы недоверия к Рихарду Зорге, деятельность которого он курировал в сер. 1930-х. Похоже, что именно он помог Рубинштейну задуматься о переработке «типов японских мужиков, роли финансовой плутократии, роста военно-фашистского движения и т. д.». Покладок, стажировавшийся в Японии, мог пересказать Рубинштейну и некоторые японские легенды (тот, ещё раз исказив их, вставил свой вариант преданий в книгу), мог поправить что-то в описании каких-то мелких бытовых деталей, но… книгу это не спасло. Невнятный сюжет, клишированные образы («Баронесса… свирепо обернувшись к собранию, взмахнула рукой. В зале закричали «банзай»»), явная надуманность темы и по-прежнему бесконечная далёкость от настоящей Японии — всё это было настолько очевидно, что говорить о «раскрытии» Японии тут мог только критик, который сам Японии не знал, не понимал. Или тот, для кого это «раскрытие» заключалось в должном количестве классово выдержанных лозунгов и привычных большевистской литературе оборотов вроде «японских мужиков».

Создаётся впечатление, что напуганный путешествием по лагерям Беломорканала демонический «соболь», прочитав книгу Кима, в которой, кстати, и классовый подход, и антипатия к капитализму присутствуют, испугался снова: слишком тонко у товарища Кима всё это выписано, недостаточно просто, не квадратно, не так чтоб сразу — осилил текст и воспылал ненавистью… Ким же, прочитав книгу Рубинштейна о Японии, о «самураях», позволил себе наивность возмутиться: нет там ни Японии, ни самураев, да и вообще обсуждать художественные достоинства этой книги… трудно. Для Шкловского сама постановка вопроса подобным образом могла показаться пугающе недопустимой.

Уже тогда, на исходе 1934 года, надо было уметь быстро и чётко соображать, кого стоит поддержать, а кого одёрнуть или совсем утопить. И неважно, кто при этом разбирается в предмете изучения лучше. Важно, кто показывает большую преданность партии. Товарищ Рубинштейн, по мнению Шкловского, понимает, как надо писать про Японию, значительно лучше, чем товарищ Ким, по той простой причине, что красноармеец Рубинштейн служил на Дальнем Востоке пулемётчиком, а товарищ Ким имеет тёмное дальневосточное происхождение. Прав не тот, кто знает Японию, а тот, кто понимает, как надо писать! Шкловский констатирует: «Лев Рубинштейн знает Японию значительно хуже, чем знает её Роман Ким…», при этом немедленно и испуганно оговаривается: «»Тропа самураев» — книга более правильная, чем «Три дома напротив». Она и книга Гаузнера — книги настоящего недоверия, а недоверие Кима теряется, когда он видит разнообразную игру литературной блесны».

Предварительный итог поединка понятен: существуют книги «правильные» и книги правдивые. Верить последним нельзя, если они не «правильные». Нельзя доверять тому, кто не громкоголосен, не пафосен, кто знает больше, чем говорит.

Ким

Роман Николаевич Ким к финалу своей биографии всё же взобрался на советский олимп писательской славы, став уважаемым автором нескольких шпионских детективов, опубликованных общим тиражом более миллиона экземпляров, и одним из первых теоретиков этого жанра в нашей литературе. При этом всю жизнь он оставался человеком, который говорил намного меньше, чем знал. Нам и сегодня о нём самом известно одновременно и много, и почти ничего. Даже год его рождения ― загадка: у автора статьи хранятся копии трёх (!) подлинных документов с тремя разными датами рождения, отстоящими друг от друга более чем на год. Зато среди тех немногих фактов, связанных с Романом Кимом, о которых мы можем говорить точно, числится, безусловно, глубокое знание им Японии — страны, в которой он вырос.

Роман Николаевич Ким к финалу своей биографии всё же взобрался на советский олимп писательской славы, став уважаемым автором нескольких шпионских детективов, опубликованных общим тиражом более миллиона экземпляров, и одним из первых теоретиков этого жанра в нашей литературе. При этом всю жизнь он оставался человеком, который говорил намного меньше, чем знал. Нам и сегодня о нём самом известно одновременно и много, и почти ничего. Даже год его рождения ― загадка: у автора статьи хранятся копии трёх (!) подлинных документов с тремя разными датами рождения, отстоящими друг от друга более чем на год. Зато среди тех немногих фактов, связанных с Романом Кимом, о которых мы можем говорить точно, числится, безусловно, глубокое знание им Японии — страны, в которой он вырос.

В 1906 году юного Рому Кима отец отправил, будучи тесно связанным с корейским антияпонским подпольем в русском Приморье, в Токио, дабы изучить врага и его язык в самом вражеском логове. Принявший в Японии имя Киндзи Сугиура, окончивший там школу, получивший японское гражданство и чуть было не женившийся на японке (в мечтах осталось зажить с ней вдвоём, окончить престижный Токийский университет и стать великим японским писателем), Ким провёл в стране противника не менее шести лет (сам он говорил, что десять, но проверить это пока никак не получается). Для него японский язык — второй родной, Япония — вторая родина, научиться «раскрывать» её — профессиональная задача, а уж справился он с ней или нет… Вряд ли об этом мог судить Виктор Шкловский, будь он хоть трижды демоничен.

Роман Ким вернулся во Владивосток по требованию сурового корейского отца, строго напомнившего сыну, зачем тот отправлялся когда-то за море и кто он на самом деле. Окончил Дальневосточный университет, перебрался в Москву и стал профессором в Институте востоковедения. Преподавал язык и на востфаке военной академии, возможно, что и товарищу Асику в том числе. С 1923 года занимался переводами современной японской литературы. Первый Акутагава на русском — заслуга Романа Кима. Когда Борис Пильняк пригласил его для составления глосс к «Корням японского солнца», Роман Николаевич не только выполнил свою работу в таком объёме и с такой самостоятельностью, что получил место для фамилии на обложке рядом с автором, но и, похоже, серьёзно отредактировал самого Пильняка. Во всяком случае, придраться к этой книге с точки зрения японоведения почти не получается. Ошибок нет, неточностей мало.

Сознававший это Шкловский, критикуя Кима, ставя ему в пример Рубинштейна, не просто замечает непреодолимую пропасть в уровне знакомства и понимания авторами японского материала, но и констатирует значительно более высокий уровень Кима как писателя: «Ким талантливый, большой человек, мы с него можем спрашивать не повесть, он не беллетрист старой школы, мы можем спрашивать с него книгу, превосходящую книгу Эллена, такую книгу, в которой, работая собственным методом, передавая конкретные знания о сегодняшней Японии в мелочах и подробностях, в таких подробностях, которые знает Ким, о том, какие часы на руке носили продавцы рыбы в 1920, скажем, году, в этих подробностях мы узнали бы о настоящем духе народа, чтобы классовая борьба в Японии стала для нас реальной без ссылки на Плетнера, чтобы, рассказывая о ней, Ким не переходил бы на схему».

Осторожный «соболь» даёт важный совет неофиту: «Ким должен оторваться от той культуры, которая его создала (курсив мой. — А.К.). Это ему трудно. Нужно перерасти иероглифы.

Пусть горе Корейской Диаспоры (имеется в виду аннексия Кореи Японией. — А.К.) и сила советской страны помогут Киму написать такую книгу, которая вызвала бы у Эллена горечь кризиса.

Пускай новая задача поможет Киму вырасти так, как помогло Льву Рубинштейну вырасти в писателя звание красноармейца.

И пускай не будут эти пожелания ногами к змее».

Вместо эпилога

Да, Роман Ким в отличие от Льва Рубинштейна никогда не был красноармейцем. С 1922 года он числился секретным сотрудником Контрразведывательного, а затем Особого отдела ОГПУ под оперативным псевдонимом Мартэн, а вскоре после публикации статьи Шкловского стал старшим лейтенантом госбезопасности (майором в армейском исчислении) и одним из главных действующих лиц в тайных операциях советской контрразведки против Японии. Дважды получил именное оружие, был награждён знаком «Почётный чекист» и орденом Красной Звезды. На его счету — победы в сложнейших и грандиозных по масштабу акциях по вскрытию японского дипломатического кода и изъятию сверхсекретных документов из сейфов японской разведки, вербовки и провалы, аресты и даже харакири, совершённое загнанным Кимом в угол японским офицером. Шкловский похвалил бы такую деталь: Григорий Гаузнер, которого «панцирный демон» ставил Киму в пример, был сыном агента самого Кима, а в некоторых строках книги Гаузнера узнаётся рука Романа Николаевича…

Да, Роман Ким в отличие от Льва Рубинштейна никогда не был красноармейцем. С 1922 года он числился секретным сотрудником Контрразведывательного, а затем Особого отдела ОГПУ под оперативным псевдонимом Мартэн, а вскоре после публикации статьи Шкловского стал старшим лейтенантом госбезопасности (майором в армейском исчислении) и одним из главных действующих лиц в тайных операциях советской контрразведки против Японии. Дважды получил именное оружие, был награждён знаком «Почётный чекист» и орденом Красной Звезды. На его счету — победы в сложнейших и грандиозных по масштабу акциях по вскрытию японского дипломатического кода и изъятию сверхсекретных документов из сейфов японской разведки, вербовки и провалы, аресты и даже харакири, совершённое загнанным Кимом в угол японским офицером. Шкловский похвалил бы такую деталь: Григорий Гаузнер, которого «панцирный демон» ставил Киму в пример, был сыном агента самого Кима, а в некоторых строках книги Гаузнера узнаётся рука Романа Николаевича…

Так или иначе, урок, преподанный ему в статье «Что мы знаем о Японии» Виктором Шкловским, Роман Ким усвоил и постарался добросовестно исполнить — к сожалению. Один из самых больших недостатков его последующих книг заключается в педалировании темы всё той же классовой борьбы в ущерб художественным достоинствам, а порой и сюжету. И ещё одна занимательная деталь: в 1941 году, когда миновала самая большая волна массовых арестов и чудом выживший бывший эсер Шкловский, потерявший в 1937-м ещё одного брата, смог перевести дух и взяться за перо, он внезапно обратился к теме политического детектива, с похвалой отозвавшись об образе майора Пронина: «Советский детектив у нас долго не удавался потому, что люди, которые хотели его создать, шли по пути Конан Дойла. Они копировали занимательность сюжета. Между тем можно идти по линии Вольтера и ещё больше — по линии Пушкина. Надо было внести в произведение моральный элемент… Л. Овалов напечатал повесть «Рассказы майора Пронина». Ему удалось создать образ терпеливого, смелого, изобретательного майора государственной безопасности Ивана Николаевича Пронина и его помощника Виктора Железнова. Книга призывает советских людей быть бдительными. Она учит хранить военную тайну, быть всегда начеку»[4].

Роман Николаевич Ким эту статью Шкловского мог прочитать, сидя во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке, куда угодил в 1937-м по ложному обвинению и где по личному приказу Лаврентия Берия продолжал плести паутину против японской разведки. Выйдя на свободу в конце 1945 года, он получил медаль «За победу над Японией», вступил наконец-то в Союз писателей и взялся за создание своего образа советского супершпиона — покруче, чем майор Пронин и даже мистер Бонд. Особого успеха не добился, однако идею лелеял до последних дней жизни и сумел бросить зерно в благодатную почву. В нач. 1960-х Ким рассказал молодому писателю Юлиану Семёнову о работавшем во Владивостоке чекисте из Москвы по имени Максим Максимович, что стало основой «донемецкой» части биографии Макса Отто фон Штирлица.

Лев Владимирович Рубинштейн благополучно пережил страшные 1930-е, хотя оказался в опале по национальному признаку уже после войны. После смерти Сталина, как и Роман Ким (возможно, что и вместе с ним), от СП СССР выезжал в загранкомандировки. Мечтал попасть в Японию, о которой, ни разу её не видев, столько писал, но так и не добрался: перед самой поездкой свалился от инфаркта.

Романа Николаевича Кима в Японию тоже звали, а он по загадочной причине не поехал и в 1967 году скончался, оставив массу нереализованных планов по развитию советского детектива и благодарные воспоминания Юлиана Семёнова, верившего, что со временем о Киме напишут книги и снимут фильмы.

Теоретик литературы Виктор Борисович Шкловский закончил свой земной путь в 1984 году. Он ещё застал решение, поставившее точку в споре, начавшемся в 1934 году, и вряд ли оно ему понравилось.

В 1980 году бывшего красноармейца Льва Владимировича Рубинштейна, чьё классовое чутьё так высоко ценил создатель ОПОЯЗа, исключили из Союза писателей СССР в связи с эмиграцией за границу, в США. Экс-пулемётчик мирно скончался в Нью-Йорке в 1995 году. Кто знает, может быть, тихо посмеиваясь над всеми своими бывшими друзьями и недругами, которых он сумел пережить.

[1] Шкловский В. Что мы знаем о Японии // Знамя. — 1934. — № 9. — С. 250–255.

[2] Чудаков А. Спрашивая Шкловского // Литературное обозрение. — 1990. — № 6. — С. 101.

[3] РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1, ед. хр. 441.

[4] Шкловский В. Рассказы майора Пронина // Огонёк. — 1941. — № 18. — С. 15.